EXPO

PABLO PICASSO

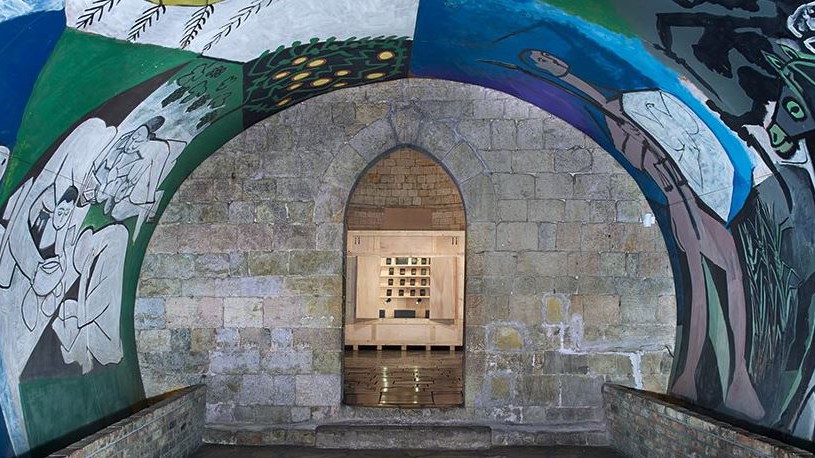

La chapelle

La chapelle romane

Le choix de la chapelle de Vallauris pour installer La Guerre et la Paix : Les deux œuvres de Picasso La Guerre et la Paix sont installées dans la chapelle du château de Vallauris en 1959.

Le choix par Picasso de la chapelle pour l'édification de son temple de la Paix s'inscrit dans un mouvement de redécouverte de l'art sacré,

qui connaît un indéniable engouement dans les années 1950 : Matisse

achève la décoration de la chapelle du Rosaire à Vence, Chagall - ainsi

que Bonnard, Léger, Germaine Richier - participent à la décoration de

l'église du Plateau d'Assy, Notre Dame de Toute Grâce. Il commence

également à travailler à son monumental Message Biblique, qu'il destine

d'abord à une autre chapelle vençoise avant d'en faire don à l'Etat.

Pablo Picasso, conscient du profond symbolisme du lieu et séduit par les

rigoureuses proportions de l'austère bâtiment, choisit la chapelle du

château de Vallauris.

L'édifice ancien contribue à donner à La Guerre et la Paix, avec ses évidentes références à l'art antique, voire à l'art rupestre,

un ancrage sacré et universel. "Il ne fait pas très clair dans cette

chapelle, déclare l'artiste à Claude Roy, et je voudrais qu'on ne

l'éclaire pas, que les visiteurs aient des bougies à la main, qu'ils se

promènent le long des murs comme dans des grottes préhistoriques,

découvrant les figures, que la lumière bouge sur ce que j'ai peint, une

petite lumière de chandelle."

Luc Thévenon, conservateur du musée Masséna à Nice présente l'édifice qui abrite aujourd'hui La Guerre et la Paix de Picasso :

"Aldebert,

évêque d'Antibes et co-seigneur de ce lieu avec son frère aîné

Guillaume Ganceran, cède son fief de Vallauris au monastère de Lérins

par acte en date du 9 décembre 1038. Ce domaine s'accrut des possessions

cédées en 1046 par Pierre Signier et son fils Guillaume au moment de

leur prise d'habit à Lérins.

Les donations sont d'abord contestées

par les ayants droit d'Aldebert, notamment par Foulques de Grasse qui

les occupe à tel point que le pape Honorius II doit le menacer

d'excommunication en 1124 pour obtenir une rétrocession en 1131. Les

comtes de Provence confirment les droits de l'abbaye de Lérins plusieurs

fois au XIIème siècle. En 1227, le père abbé avait autorisé Dame

Aiceline à fonder une petite communauté de femmes en utilisant certains

bâtiments dont la localisation reste très controversée. Au cours du

XIIème siècle, l'abbaye fait construire un castel et sa chapelle pour la

résidence du prieur, seigneur délégué du fief, aidé au moins de deux

moines, imposés par les statuts de 1353. Si la chapelle a été conservée,

le château actuel est une reconstruction de 1568 dont l'escalier

Renaissance est classé.

La chapelle est un édifice à nef unique, ses élévations lui confèrent une monumentalité inhabituelle. Deux travées couvertes d'une voûte en berceau brisé s'articulent à une abside en cul-de-four

par un large arc brisé. Les murs présentent un moyen appareil à la

stéréométrie soignée mais avec des traces visibles de mortier. A

l'extérieur, cet appareil comporte des éléments de nature géologique

variée : moellons gris, roses, ocres qui donnent beaucoup de charme à

l'édifice. Un simple bandeau de section carrée court à la limite

murs-voûte sans retour sur des pilastres. Les baies, deux opposées par

travées, sont soit encadrées de claveaux très ajustés (au sud), soit

surmontées d'un linteau monolithe échancré en arc d'une technique

beaucoup plus fruste. L'abside très haute présente un grand appareil

plus régulier à la stéréotomie parfaite. En grande partie visible de

l'intérieur du château (salle basse en sous-sol et premier étage avec

fenêtre axiale) elle est confortée par une haute plinthe reposant sur un

lit de blocs grossiers.

Aucune date ne précise la consécration

de la chapelle : cet édifice a pu être construit après le milieu du

XIIème siècle, puis remanié ou restauré début XIIIème siècle, date à

laquelle on rattache la belle abside et les baies sud. Le portail sud,

avec ses quatre consoles soignées mais purement géométriques, devrait

être attribué à cette restauration.

L'église Sainte-Anne de

Vallauris s'insère dans un important ensemble de constructions en

Provence orientale. Elle est très proche de Sainte-Anne du Suquet et de

la salle capitulaire de Saint-Honorat qui sont deux autres

constructions lériniennes. Plus largement, il faut la situer dans un

ample mouvement de rénovation, dernier élan de l'art roman dans cette

région, dont témoignent avec des décalages d'une ou deux décennies

antérieures ou postérieures, l'église de Saint-Cézaire et dans

l'environnement montagnard, celles de Girs, de Gréolières-Hautes ou de

Coursegoules notamment.

Légende : chapelle romane de Vallauris, musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix. © Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes © cliché P.Gérin.

Picasso à Vallauris

Après

la Deuxième Guerre mondiale, Pablo Picasso choisit de vivre et de

travailler sur la Côte d’Azur. Son fort attachement pour la méditerranée

l’amène tour à tour à Antibes et avant Cannes et Mougins, à

Vallauris où il séjournera de 1948 à 1955. Installé dans son atelier du Fournas,

ancienne fabrique de parfum, il travaille intensément, réalise de

nombreuses œuvres et expérimente une technique nouvelle pour lui : la

céramique qui retint tout particulièrement son attention et qui motiva

sans doute son installation à Vallauris, ville connue pour son industrie

potière.

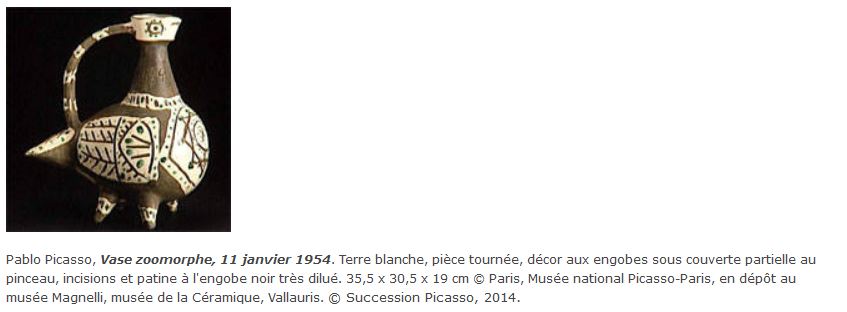

Ce sont des milliers d’objets que Picasso créera dans l’atelier de céramique Madoura, dirigé depuis peu par Georges et Suzanne Ramié.

Assiettes, plats, vases, pichets et autres ustensiles de terre furent

ainsi peintes et décorés avec émaux et oxydes métalliques qui, de par

leur nature et pour le plus grand plaisir de l’artiste, hypothéquaient

toujours le résultat final. Mais les mêmes objets, sortis du tour du

potier, pouvaient aussi être transformés. Quelques torsions habilement

produites les métamorphosaient en animal ou en nu féminin, en faune ou

en tanagra.

Si le séjour de Picasso à Vallauris reste

indubitablement marqué par cette prolifique création céramiste,

l’artiste ne délaissa pas pour autant les techniques habituelles comme

la

gravure sur linoléum ou la sculpture dont il révolutionna également le principe d’exécution en y intégrant des objets récupérés (La Chèvre, La Femme à la poussette, La Guenon et son petit...) ou la peinture qui entame alors un dialogue explicite avec les œuvres des grands maîtres (Portrait d’un peintre d’après Le Greco, Les Demoiselles au bord de la Seine d’après Courbet).

En cette période d’après-guerre, l’art de Picasso fait aussi place à certains épisodes de l’histoire contemporaine. Massacre en Corée, Le Charnier et le fameux Portrait de Staline

témoignent de l’engagement politique de l’artiste qui, en dépit de son

adhésion récente au Parti communiste, poursuit son questionnement sur

la forme et travaille à sa transformation sans aucunement souscrire aux

préceptes du réalisme socialiste. Les terribles développements de

l’histoire récente ne sont donc pas absents dans l’œuvre de Picasso mais

ils n’y figurent pas explicitement. Des indices seulement permettent

de penser que les temps précaires que le monde a vécus restent présents

dans son œuvre : objets disloqués que l’on peut voir dans les

nombreuses natures mortes de cette période, crânes humains ou animaux,

lampes diffusant une lumière blafarde qui encadre sévèrement

l’ensemble. Les formes abruptes que Picasso donne aux objets, les

camaïeux de gris auxquels il limite sa palette sont, à n’en pas douter,

les éléments qui rendent compréhensible la déclaration de l’artiste :

une casserole aussi ça peut crier ! Tout peut crier !

L’œuvre que Picasso réalisa durant les sept années où il habita Vallauris est riche aussi de ce qu’il y vécut. Françoise Gilot,

sa compagne d’alors, tout comme Claude et Paloma, les enfants du

couple sont fréquemment représentés dans sa peinture. Ils vaquent à

leurs occupations ou apparaissent frontalement sur la toile. Le paysage

méditerranéen, la ville même de Vallauris, avec les fumées noires des

fours au moment de la cuisson, sont également les thèmes traités par

l’artiste. A l’instar de l’ombre créée par les fumées citadines

apparaît, dans certaines représentations de nus féminins (

L’Ombre, L’Ombre sur la femme,

tous deux de décembre 1953), celle de l’homme sur le corps allongé de

la femme, alors même que les relations de Pablo et de Françoise

connaissent une grave détérioration.

Dès sa rencontre avec Jacqueline Roque

– jeune fille qui deviendra sa deuxième épouse - le peintre lui fait

place dans ses tableaux. C’est l’époque où Vallauris connaît une grande

effervescence. En effet, la présence de Picasso est à l’origine d’une

véritable émulation artistique : les peintres et sculpteurs Victor

Brauner, Marc Chagall, Edouard Pignon, Ozenfant, Prinner… viennent

travailler dans les ateliers de céramique.

La restauration de La Guerre et la Paix en 1998

Pablo Picasso, La Guerre, 1952. Huile sur bois, isorel, 4,70 m x 10,20 m. © Vallauris, chapelle, musée national Picasso. © succession Picasso, 2014.

La restauration de La Guerre et la Paix

a été effectuée sur place à Vallauris, durant le premier trimestre

1998, sous la maîtrise d'œuvre du service de restauration des musées de

France. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire des musées de

France à Paris et par le Centre national d'Evaluation de

photoprotection à Clermont-Ferrand.

La restauration de La Guerre et la Paix, étude de l' œuvre et découverte

L'œuvre,

peinte avec un matériau à base d'eau, non vernie, n'avait pas été

restaurée depuis sa création en 1952. Les couleurs étaient encrassées et

les coulures d'eau avaient provoqué des décollements de la peinture et

des blanchiments. Le support de l'œuvre, 46 panneaux d'isorel sur une

armature de bois fixée au mur par des pattes métalliques, avait

également souffert de l'humidité entraînant le gonflement et le délitage

des panneaux à la base. La poussière et des gravats s'étaient

accumulés au revers des panneaux, provoquant des déformations de la

courbure.

Lors du démontage, fut découvert sur le crépi ancien du

mur, un dessin au fusain représentant une figure humaine. La

restauration impliquant une dépose pour laquelle la réalisation des

contre-formes respectant la courbure de chacun des panneaux fut

nécessaire. Les panneaux ainsi déplacés sans modification de leur

courbure ont ensuite été déposés sur des berceaux également aux mêmes

formes. Le nettoyage a consisté, selon les zones, en lavage ou gommage,

puis refixage des parties délitées, et reconstitution des quelques

petites lacunes. Ce nettoyage a permis le rafraîchissement des couleurs

et la remise en valeur des matités et des brillances. Les panneaux ont

ensuite été remontés à l'aide de contre-formes sur l'ancienne

structure, en excellent état. Le dessin au fusain a été refixé, puis

photographié, a été recouvert lors du remontage.

Restauration, conservation préventive et respect du lieu

La

restauration a été entreprise à l'issue d'importants travaux

d'assainissement de la chapelle, visant à supprimer les causes externes

d'humidité. Ces travaux ont été poursuivis lors de la dépose des

panneaux par le décapage de la voûte rétablissant la capacité initiale

d'aération, garante de la bonne conservation des structures de bois. La

muséographie a été revue avec la discrétion qu'exigent le respect des

conditions de la présentation de l'œuvre voulues par Picasso et la

sobriété d'une architecture du XIIème siècle. L'éclairage de l'œuvre

notamment a été repris. La spectaculaire restauration de cette œuvre, a

été assurée par le service de restauration des musées de France, dont

Gilles Barabant, chargé d'études au service de restauration des musées

de France en collaboration avec Daniel Jaunard, Patrick Mandon et Jean

Perfettini, restaurateurs ébénistes, Nathalie et Aloÿs de Becdelièvre,

restaurateurs de la couche picturale, Florence Cremer, restauratrice de

peinture murale.

Tarifs

Plein tarif : 6 €

Tarif réduit : 3 € (groupes à partir de 10 personnes, séniors, étudiants)

Gratuité : enfants jusqu’à 18 ans inclus et habitants de Vallauris Golfe-Juan.

APPELEZ LE MUSÉE POUR ACHETER VOS PLACES A L'AVANCE OU POUR TOUTES QUESTIONS SPÉCIFIQUES

Ouvert le dimanche

SéjournerHôtels, ...

SéjournerHôtels, ... VisiterMusées, ...

VisiterMusées, ... SortirRestaurants, ...

SortirRestaurants, ... CommercesMode, ...

CommercesMode, ... LoisirsPlages, sports, ...

LoisirsPlages, sports, ... ServicesTourisme, ...

ServicesTourisme, ...